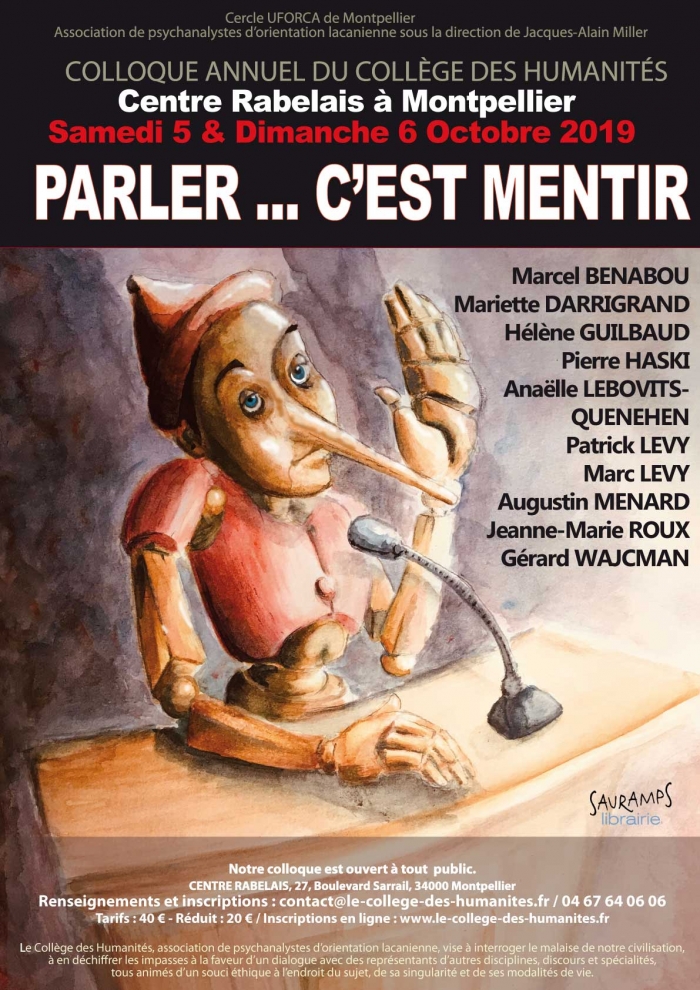

PARLER ... C'EST MENTIR

« Où vas-tu ? dit l’un. A Cracovie dit l’autre. Quel menteur !s’exclame l’autre. Tu dis que tu vas à Cracovie pour que je croie que tu vas à Lemberg. Mais je sais bien que tu vas à Cracovie », Freud, Le mot d’esprit.

La question de la vérité a toujours été posée aux philosophes et autres penseurs. Pourtant, le suffixe « ité » aurait pu, à lui seul, être tenu pour une réponse car il signifie « comme ». Et si c’est « comme » c’est que ça n’est pas…

Depuis Platon et Aristote, la notion de vérité a connu bien des transformations. Avec Parménide et avant Platon la vérité cherche à saisir l’Etre, avec Aristote elle se donne comme adéquation de la pensée à la chose. Kant y verra plutôt « une construction» du sujet et Descartes fera prévaloir la « vérité comme certitude du sujet pensant .»

Les différentes conceptions qui se sont risquées à une définition ontologique de la vérité soit sous la forme d’une concordance de la pensée et de la chose, soit sous la forme d’une rectitude du jugement n’ont pas eu fondamentalement raison des premiers penseurs de l’alétheia, Parménide tout spécialement qui l’opposait à la doxa, jouant la vérité contre l’opinion.

Léthé est ce fleuve mythique, à l’écoulement silencieux et dont les eaux rendent amnésique. Le « a » privatif d’aletheia lève le voile de l’oubli…Ne peut être dévoilé que ce qui a été voilé, ne peut être révélé que ce qui a été « léthé », oublié.

Reconnaissant la complexité des approches, Heidegger reconsidère la question en relevant dans la dite alétheia deux notions différentes : la vérité devenue dévoilement d’une part et la réalité opposée à l’apparence d’autre part.

Ah ! La vérité, les vérités…Lacan parlait de « varité ».

Quid de la vérité judiciaire sans l’analyse de l’ADN, des images de vidéosurveillance et des bornages téléphoniques ? De la vérité historique sans l’idéologie de l’historien ? De la vérité scientifique sans la subjectivité du chercheur ? Ou encore de celle du témoignage sans les intérêts du témoin ?

Ou enfin celle de l’enquêteur sans la matérialité des preuves ?

Vers la fin de sa vie, en 1937, dans Analyse finie et infinie, Freud affirme qu’il « ne faut pas oublier que la relation analytique est fondée sur l’amour de la vérité » et, près de trente ans plus tard, en 1964, Lacan, fondant son école,inscrivant sa démarche dans les traces laissées par Freud, en appelle « au soc tranchant de la vérité. »

La question lui importe à ce point qu’ en 1955 il énonce cette prosopopée : « Moi, la vérité je parle » et dix ans plus tard, à l’occasion d’une conférence qu’il donne à l’école normale supérieure, il avance que « le sujet est divisé entre le savoir et la vérité », précisant que « nul langage ne saurait dire le vrai sur le vrai ».

En 1973, son intervention à la télévision commence par ces mots : « je dis toujours la vérité : pas toute, parce que toute la dire on n’y arrive pas. La dire toute est impossible, matériellement : les mots y manquent. C’est même par cet impossible que la vérité tient au réel ».

Quand la vérité est révélation, dévoilement de l’oubli, alors elle fait sens et convole en justes noces avec la fiction. Donc, elle ment. Lacan s’est amusé de cette expression : « ce condiment ! » Mais pourquoi ment-elle ? Parce qu’elle ne peut rien dire de ce qui satisfait notre corps… Là, est le mystère.

Marc Lévy.