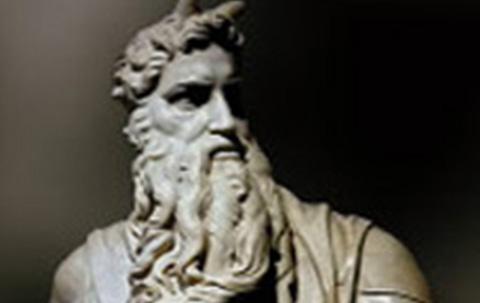

Père, où es-tu ?

Qu’est-ce que le père ? Le spermatozoïde ? Le géniteur ? Le personnage qui inscrit un enfant

à l’état civil ? Celui qui prodigue ses soins et transmet ses valeurs sans même être père

biologique ou père légal ?

Pour Freud, le père était un Totem. Mais, en 1953, Lacan fait un pas décisif en introduisant le

signifiant du Nom-du-Père pour souligner sa valeur symbolique et introduire une fonction.

De sorte que le père ne tient son existence que du langage, ce qui transcende le père de la

réalité… lequel est comme tel désigné par la mère !

S’écartant du mythe, Lacan, solidement appuyé sur la linguistique, s’oriente alors vers la

structure. Mais, découvrant que la métaphore ne peut rendre entièrement compte de ce

qu’est le père, il en vient à pluraliser le Nom- du -Père, tirant le père du côté de l’exception,

le père au un par un…

En 1970, Lacan a eu cette phrase : « Je crois qu’à notre époque, la trace, la cicatrice de

l’évaporation du père, c’est ce que nous pourrions mettre sous la rubrique et le titre général

de la ségrégation. Nous croyons que l’universalisme, la communication de notre civilisation

homogénéise les rapports entre les hommes. Je pense au contraire que ce qui caractérise

notre siècle, et nous ne pouvons pas ne pas nous en apercevoir, c’est une ségrégation

ramifiée, renforcée, se recoupant à tous les niveaux, qui ne fait que multiplier les barrières,

rendant compte de la stérilité étonnante de tout ce qui peut se passer dans tout un champ…

» 1

Avec le recul, quelques cinquante ans après, ces phrases prennent un accent prophétique.

Le constat annoncé s’impose désormais : l’horizontalité des réseaux s’est substituée à la

verticalité de la hiérarchie, dans la grammaire et l’écriture comme dans la loi du genre, la

différence est mise à mal. La science s’en est mêlée : il est possible d’avoir un enfant sans

père. Nos liens se délitent, nos discours sont convenus, les « éléments de langage » sont

des viatiques.

Une opinion bien-pensante déferle et se montre chaque jour plus puissante, plus

tyrannique. Les institutions en sont contaminées car c’est l’air du temps. Le policier n’est

plus craint et le juge substitue souvent la morale au droit. Tels sont les effets de

« l’évaporation du père », du père qui nomme et qui dit non !

Jadis, le désir et la loi se conjuguaient sur son visage. Sa sévérité éducative est aujourd’hui

décriée, souvent il n’est plus qu’un « parent » qui s’extrait de son rôle en se disant l’ami de

ses enfants.

La clinique borroméenne que nous a léguée le docteur Lacan plaçait le père au joint des

catégories qui fondent notre condition : l’imaginaire, le symbolique et le réel. Ces instances,

à se dénouer, vont à la dérive tout comme nos sociétés déboussolées.

Marc Lévy

1 J. Lacan, Lettres de l’École Freudienne de Paris, p. 84.